(При составлении поста использовались переводы с www.celentano.ru

1) Нет, я не знаю, почему продолжают строить дома и не оставляют траву. Нет, если мы так будем продолжать, кто знает, что будет ("Il ragazzo della via Gluck").

2) Там, где есть трава, есть любовь и жизнь ("Viola").

3) Tеперь в городе моторы машин поют нам похоронный марш ("Un albero di 30 piani").

4) Ничего нельзя насильно спасти ("Apri il cuore").

5) Самый свирепый из зверей - теперь мы знаем - это человек, он убивает даже если не голоден ("Uh...Uh...").

6) Но зато, к счастью, мы достигли Луны, тогда как здесь голод, здесь голод ("Il mondo in mi 7A").

7) Посмотри, какое общество - лицемерие тут и там ("Il mondo in mi 7A").

8) (Люди) думают ногами и смотрят деньгами ("Arrivano gli uomini").

9) Неврозы в моде, у кого их нет, тот не такой, как все ("Un albero di 30 piani").

10) И ни палка, ни дым от ружья не сделают человека сильнее, не сделают его менее трусливым ("I passi che facciamo").

(Выкладывается как дополнение к предыдущему посту)

1) Если двое самодостаточных людей любят друг друга, то им вместе лучше, чем врозь - но поодиночке тоже вполне терпимо.

2) Если одному или обоим из пары очень плохо в одиночестве - то он/она/они неудовлетворены не столько количеством общения, сколько его качеством.

3) А если одной из "половинок" плохо и наедине с другой, и без нее - то, во-первых, это значит, что они не вместе, а просто рядом, а во-вторых, что в одиночестве человек тоскует не о другом, а о своих собственных несбывшихся ожиданиях и неудовлетворенном эгоизме...

Любые отношения характеризуются тем, что кроме личной "доли" каждого из участников в них присутствует что-то общее. Соотношение личного и общего зависит от вида отношений - в деловых "общак" минимален, в дружеских объемы общего и личного примерно равны, а в любовных общее преобладает.

Нетрудно догадаться, что общее не может возникнуть ниоткуда - оно возникает за счет уменьшения доли личного. Почему же люди меняют личное на общее? Немного поразмыслив, легко догадаться - потому что общее для них становится лучше личного.

Если мужчина и женщина не просто встречаются, а живут вместе, то они неизбежно, с одной стороны, в чем-то друг друга ограничивают, а с другой стороны, создают друг для друга нечто новое, приятное, радостное. Если у обоих последнего намного больше, чем первого - отношения близки к идеальным, если у обоих первое преобладает - находятся на грани разрыва.

Вместе с тем в эту стройную систему зачастую вплетаются ряд факторов, пытаясь ее запутать (и увы, нередко этого добиваются). Во-первых, отношения девушки с парнем или парня с девушкой могут выступать в роли эдакого "ковра", под которым вовсю кипит борьба за освобождение от власти родителей. Это приводит к тому, что партнер или партнерша воспринимается лишь в качестве тарана для "избавления от" - а отношений с вещью, как вы понимаете, не выстроить. Во-вторых, отношения могут служить исключительно средством для избавления от одиночества, от скуки - то есть партнер или партнерша как бы "приплюсовывается", добавляются - как новая картина или мебель, что опять же исключает нормальное их выстраивание.

В принципе, можно было бы найти и "в-третьих", и "в-четвертых", и "в-пятых" - но, как мне кажется, проще (и правильнее) выявить общие черты, чем копаться в бесконечном разнообразии мелочей. А общим являются один-единственный момент "отсутствия общего", о котором уже сказано выше - построение отношений не ради того, чтоб стало лучше и тебе, и ей (ему), а только ради самого себя - то есть чистейшей воды эгоизм.

Таким образом, гармоничные любовные отношения предполагают взаимное участие, взаимную заботу, взаимное внимание, взаимное решение возникающих проблем - а в итоге взаимное улучшение, развитие, совершенствование. Поэтому если вам лучше вместе с другим и другому лучше вместе с вами - вы созданы друг для друга, а если нет - значит, нет...

Термин «мем» придумал профессор биологии из Оксфордского университета Ричард Докинз, "обкорнав" для этого красивое греческое слово "мимезис" - "подражание". По мнению терминоизобретателя, "вирусы ума" (или, по-другому, "психические вирусы") весьма полезны, так как стимулируют интеллект (!) На мой взгляд, все происходит с точностью до наоборот - и вот почему.

Представьте себе некую идею, которая попадает к человеку с потоком информации - и без осмысления, без анализа, без сравнения передается дальше. Где же тут стимулирование интеллекта? - трудно стимулировать то, что отключается, ибо копипейст доступен не только дебилу, но даже имбецилу (с идиотами сложнее - им слюни надо вытирать). Возьмите моду - где там размышления, где индивидуальность? - все ходят одинаковые, как куклы Барби (причем чаще всего одинаковость идет рука об руку с нелепостью). А качество товаров, которое все падает и падает (от большого ума, однозначно)? Зачем стараться, если плодовитость важнее долговечности?

По сути, мемы, как и обычные вирусы, клонируют сами себя, используя ресурсы и отнимая время мемоносителя, а их распростанение подобно мемоинфекции или даже мемоэпидемии - можно вспомнить хотя бы исторический "Превед, медвед". Где смысл? Нету - зато прикольно. А в чем прикол? Хрен его знает, но все прикалываются...

Поэтому, чтобы ваши мозги полностью не атрофировались, по капле выдавливайте из себя мемы, постоянно проверяйте сознание на мемофицированность и тщательно уничтожайте всех зловредов в пределах досягаемости. Помните - с каждым вычищенным мемом у вас будет появляться больше места для мыслей!

Необычная свадьба прошла недавно близ южноафриканского города Ледисмит - мужчина из города Индака женился на четырех женщинах одновременно.

Законы ЮАР разрешают полигамные браки - но свадьбы, как правило, проходят последовательно. По словам М.Мбхеле, менеджера среднего звена, подобное "уплотнение графика" было вызвано стремлением сэкономить на организации праздника. Интересно, что одна из невест выходила замуж за М.Мбхеле повторно: 12 лет назад они обменялись клятвами верности, после чего жили счастливо и произвели на свет 11 детей. "Я хотел, чтобы она была счастлива, - сказал жених о своей первой жене, которой подарил на свадьбу золотые часы. - Я подумал, что она будет рада, если я женюсь на ней во второй раз, так как собирался взять в жены еще трех. Подумал, что это ее как-то утешит".

Как вы считаете, такая свадьба смогла утешить "бывшую единственную", или нет?

(При написании поста были использованы данные с сайта rbc.ru)

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с воспитанием детей - в роли ребенка. Почему же роль взрослых так редко удается взрослым? Да потому, что многие из них боятся того, что дети станут более взрослыми, чем они сами.

Как это ни парадоксально, но большая часть того, что нередко неправильно называют "заботой", представляет собой удушливую опеку, сотканную из страхов, стереотипов, комплексов, навязчивых убеждений. Многие родители искренне считают, что ребенок должен спать только тогда, когда ОНИ этого хотят (нет ничего лучше спящего ребёнка!), что ни в коем случае не должен не просто плакать, а вообще подавать голос (какой тихий малыш – его и не слышно!). Такие "мелочи", как есть то и столько, сколько ИМ нужно (какой аппетит!), думать так же, как ОНИ (прямо как я!), делать только то, что ОНИ скажут, и желательно с неизменным раболепным энтузиазмом (спокойный, добросовестный, благодарный – в общем, идеальный ребёнок!), даже не рассматриваются, а априори подразумеваются. Не стоит жить за двоих: и за себя, и за ребенка - у него есть своя жизнь (конечно, если ее не отобрать).

Проведем небольшой эксперимент - возьмите листок бумаги и поделите его пополам. Далее слева укажите то, чего вы не допускаете по отношению к близким людям – в обычной (не форс-мажорной) ситуации. Распоряжаться. Даже просто лезть с просьбами! Унижать, оскорблять. Бить. Безосновательно запрещать что-либо. Присваивать и использовать по своему желанию чужие вещи. Требовать беспрекословного подчинения. Переживать, если другие поступают так, как считают нужным. При всех концентрировать внимание на их недостатках. Быть "хозяевами" своих обещаний: захотел - пообещал, захотел - забрал обратно. Напрямую влиять на чужую судьбу, решая за других, с кем им дружить, кем быть, что делать. Обвинять в отсутствии совести. Обвинять в нелюбви. Не разрешать работать и зарабатывать. Не разрешать брать на себя ответственность (а вдруг получится?).

Нетрудно догадаться, что справа надо указать то, что мы можем позволить себе по отношению к своим большим и маленьким чадам. Проще всего переписать все вышеперечисленное – и при необходимости кое-что вычеркнуть.

Почему же для родителей есть ЛЮДИ и есть дети? И почему вторые не являются первыми?

С началом активного использования компьютеров программы для построения диаграмм связей начали размножаться с невероятной скоростью. На данный момент существует около 10 различных программных пакетов (FreeMind, Labirinth, Psycho и др.) и столько же Веб-сервисов (MindMeister, Mind42 и т.п.), но мне больше всего нравится XMind.

Недавно я создал с его помощью вот такую диаграммку:

Вы знакомы с таким явлением, как Mind Map? Знаете что такое диаграмма связей или интеллект-карта? Если нет, тогда этот пост для вас!

Диаграмма связей (или интеллект-карта) представляет собой способ изображения процесса общего ситемного мышления с помощью схем. Обычно она представляет собой древовидную схему, в центре которой изображено понятие (идея), а по бокам - связанные с ним ветвями слова, идеи, задачи или другие понятия.

Подобные диаграммы используются для создания, визуализации, структуризации и классификации идей, а также как средство для обучения, организации, решения задач, принятия решений, написания статей.

Данная методика была разработана психологом Тони Бьюзеном. Для достижения максимального результата необходимо придерживаться следующих принципов построения диаграммы:

1) Лист должен быть максимально большим и располагаться горизонтально;

2) Образ всей проблемы/задачи/области знания помещается в центре;

3) Толстые основные ветви с подписями, отходящие от центра, обозначают главные разделы диаграммы, которые далее ветвятся на более тонкие ветви;

4) Все ветви подписаны ключевыми словами, ассоциирующимися с тем или иным понятием;

5) Крайне желательно использовать печатные буквы;

6) Лучше использовать максимально разнообразные визуальные декорации - форма, цвет, объём, шрифт, стрелки, значки;

7) Старайтесь вырабатывать свой собственный стиль в рисовании диаграмм связей.

О различных интернет-программах для построения диаграмм связи будет рассказано в следующем посте.

(Окончание - начало в посте "ТРОЛЛИ", ИЛИ ЧТО ИМИ ДВИЖЕТ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?)

Тролли могут вести себя по-разному - некоторые способны лишь засорять окружающее пространство ненужными ссылками/картинками/односложными фразами, некоторые склонны к красивым интеллектуальным диспутам. Интересно, что среди последних преобладают так называемые "интеллектуальные хамы" - профессора и академики, желающие "развлечься". Вместе с тем большинство троллей пользуются ограниченным числом стандартным приемов:

1) "Сам такой" - тролли обвиняют в троллинге других участников беседы, пользуясь расплывчатостью термина;

2) "Шутка-нанайка" - доведя всех до белого каления, тролль говорит, что просто хотел пошутить (метод часто применяется в разнообразных "местах новичков" - ЧаВо, FAQ и так далее);

3) "Многоликость" - тролль создает массу собственных двойников под разными никами, с помощью которых "атакует" всех остальных;

4) "Помощь титанов" - тролль активно ссылается на известные факты или случаи в поддержку своих слов (скажем, упоминание о Чайковском на "антиголубых" сайтах).

5) "Где санитары" - тролль с помощью различных провокаций выводит собеседника из себя, после чего начниает общаться нарочито разумно и спокойно, обвиняя оппонента в психическом расстройстве;

6) "Полная ерунда" - тролль постоянно требует доказательств, которые потом ативно высмеивает с переходом на личности;

7) "Избирательная глухота" - тролль "не замечает блестящие" аргументы, дожидаясь ощибок и неточностей, после чего обрушивает на оппонента лавину экскрементов.

Что же сделать, чтоб тролль отстал? Во-первых, не кормить его - если с троллем не будут спорить, ему скоро станет скучно, и он уйдет восвояси. Если же игнорировать тролля затруднительно, то существуемый второй способ, требующий наличия некоторой "власти" или поддержки облеченных ею - а именно предупреждения и бан. В общем, если тролль не сдается, его уничтожают

Целью троллинга может быть:

1) эксперимент (вызов) с целью нарушить правила этикета без серьёзных последствий;

2) привлечение внимания;

3) развлечение;

4) самоутверждение (преодоление комплекса неполноценности).

Как это ни странно, в большинстве случаев одновременно присутствуют все 4 цели - тролль бросает вызов, привлекая к себе внимание, развлекается и самоутверждается.

О конкретных действиях троллей и способах борьбы с ними будет рассказано в следующем посте.

1) жестко ограничивайте время, проводимое в блогах;

2) не сидите в блогах постоянно - проверяйте новую информацию не чаще, чем 1 раз в 15-20 минут;

3) постарайтесь разделить посещаемые/читаемые блоги/посты на развлекательные, познавательные и "балабольные" - и каждый раз, садясь за монитор, выбирайте только ОДНО направление;

4) старайтесь хотя бы мысленно выразить отношение к прочитанному, чтобы информация не слипалась в единый неудобоваримый ком;

5) в случае склонности к "комментаторским сражением" постарайтесь сделать целью наиболее четкое выражение своей точки зрения, а не переубеждение противника.

Четкое следование этим рекомендациям поможет вам дополнять себя другими, а не растворяться в них.

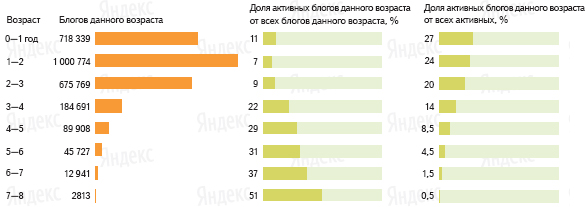

На заре появления русскоязычных блогов туда шли, что называется, "по призванию" - из тех 2813 блоггеров, которые начали свою деятельность в 2000-2001 годах, более 51% остаются в строю и сейчас. В последние 3 года быть блоггером стало модно - и резкий скачок численности блогов совпал со столь же резким падением уровня их обновляемости. Эти данные наглядно изображены в таблице.

Интересно, что "активные блоггеры" (пишущие не реже 1 раза в три месяца) четко разделяются на три категории - чуть больше четверти (26%) "клепают" только посты, чуть меньше четверти (21%) - только комментарии, остальные (53%) - успешно совмещают и то, и другое. А так как "блогочитателей" примерно в 30 раз больше, чем "блогописателей", то каждая новая сотня тысяч последних увеличивает блогосферу на 3 миллиона "потребителей".

Значительное расширение блогосферы за последние 3 года привело к тому, что просмотр блогов наряду с онлайн-играми, социальными сетями и развлекательными порталами стал одной из главной "убивалок времени" как для "офисных сидельцев", так и для других категорий "не знающих, чем заняться". Изучение ленты друзей и походы по ссылкам все чаще превращаются из приятного времяпрепровождения в тяжелую зависимость.

Как же спасти себя от других? Об этом я расскажу чуть позже - в следующем посте...

(Выкладывается в продолжение предыдущей темы - БЛОГИ VS СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, ИЛИ ПОЧЕМУ ПОСЛЕДНИЕ ПОБЕЖДАЮТ?)

В последние 2-3 года появилось немало статей, указывающих на то, что многие юноши и девушки, перестав сидеть на порносайтах, перебрались в социальные сети (например, www.polit.ru/news/2008/09/17/socseti.popup.html).

В чем же дело? Неужели социальные сети массово используются для поиска сексуальных партнеров? На мой взгляд, все не так страшно - просто социальные сети предлагают "дешевое" общение, которое хорошо имитирует новизну и привлекает многих искателей острых ощущений.

Впрочем, те, для кого общение на несексуальные темы невозможно в принципе, думаю, тоже не страдают от одиночества - в социально-сетевой толпе можно отыскать кого угодно...

Сегодня я хотел бы рассказать о блогах и социальных сетях - о том, что их объединяет и разграничивает.

Блоги (от английского web log - сетевой журнал) - это виртуальное пространство, наполненное регулярно добавляемыми записями, содержащими текст, изображения, аудио- или видеофайлы . Блог изначально имеет две основные функции:

1) общение;

2) выражение авторской позиции.

В отличие от блога, социальные сети ориентированы только на общение, что, собственно, и отражено в их названии. В них совсем необязательно регулярно добавлять информацию, а тем более высказывать свое мнение - зато, как правило, удобно общаться со старыми и заводить новых друзей.

Таким образом, идеальный блоггер должен уметь выражать свою позицию так, чтоб заинтересовать других, чтобыы с ним хотелось общаться, чтобы на его статьи откликались, в то время как идеальному пользователю социальных сетей гораздо проще - ибо он практически ничего не должен

Прочитав внимательно весь пост, вы легко ответите на вопрос, заданный в названии - хотя лично мне подобная ситуация совсем не нравится...

Многие женщины часто обвиняют в своих неудачах на любовном фронте мужчин, поскольку те якобы измельчали, испортились и вконец протухли - в общем, превратились в настоящих козлов

. С другой стороны, самих себя дамы выставляют в самом выгодном свете - правильно ли это? На мой взгляд, нет - ибо для нормальных отношений оба партнера должны быть самодостаточными.

. С другой стороны, самих себя дамы выставляют в самом выгодном свете - правильно ли это? На мой взгляд, нет - ибо для нормальных отношений оба партнера должны быть самодостаточными.

Под самодостаточностью я понимаю состояние, противоположное зависимости - то есть возможность чувствовать себя спокойно и комфортно, находясь в отрыве от своей половинки. Это не значит, что человек может вести себя как хочет - напротив, он обязан полностью отвечать за свои поступки, не упрекая свата/брата/жену/мужа в том, что те вовремя не оказались рядом.

В любых отношениях есть три составляющие - только мое, общее и только твое, причем эти пропорции могут быть любыми - главное, чтоб они устраивали обоих. Что же мы видим сегодня? Как мужчины, так и женщины, прикрываясь "общим благом", стремятся протащить свою точку зрения - не слушая, не замечая, а нередко и прямо втаптывая в грязь чужую. Можно ли в подобных единоборствах обрести что-то позитивное? Вряд ли - зато риск потерять то немногое, что уже есть, велик.

Находясь рядом с другим человеком, так или иначе приходится чем-то поступаться, а когда двое не просто рядом, а вместе, это "что-то" значительно возрастает - но в то же время многократно увеличивается и то новое, что возникает при взаимодействии. Отбросил старое, получил новое, поступился одним, получил другое - только так и не иначе можно двигаться вперед и развиваться, но почему-то слишком многие стремятся сохранить все привилегии одиночества в отношениях, не задумываясь о том, что это, мягко, говоря, некрасиво, а по сути преступно.

Оттого и возникают отношения "для галочки", отношения с женатыми/замужними, что они не имеют будущего - ведь для многих гораздо легче доказать самим себе, что расстаться с прошлым невозможно, чем действительно сделать шаг вперед. Никто не говорит, что этим грешат только женщины - мужчины ничуть не лучше, но и ничуть не хуже.

Как известно, дорогу осилит идущий - потому, дорогие дамы, не стоит уподобляться героине нижеприведенной истории. Желаю всем удачи и достойного мужского дополнения - главное, его не бояться... и заслужить!

"Да зае**** уже эти принцы", - думала Спящая Красавица. И действительно, с поцелуями никто не торопился...

По многочисленным заявкам начинаю цикл постов про интернет... нет, про Интернет... нет, про ИНТЕРНЕТ!

Чтобы не растекаться мыслью по древу, хотелось бы начать с плюсов и минусов всемирной паутины, точнее - с ее потенциальных возможностей и реальности не всегда удачного их использования.

1) Интернет как источник информации, в отличие от газет, радио и телевидения, обладает такими свойствами, как оперативность, способность к двустороннему обмену информацией и потенциально бесконечное разнообразие мнений. Вместе с тем на практике успешно реализуется только оперативность, тогда как обмен информацией и разнообразие мнений не отличаются особой масштабностью.

Вглядитесь повнимательнее - потоки комментариев сопровождают новость, но редко ее дополняют, опросы более продуктивны, но порой тенденциозны, а сами новости не стремятся ни к объективности, ни к обоснованной субъективности, размножаясь банальным клонированием. В результате "популярный" интернет превращается... в телевизор, у которого на тысячу кнопок всего одна программа - у нее может меняться название и фон, но суть остается той же самой. В общем, эдакий эрзац-выбор в стиле трех ресторанных блюд - курица плашмя, курица ребром и курица боком. Есть, конечно, тематические сайты и вдумчивые аналитические обзоры - но наткнуться на них не так просто, ибо "богатые" клонированными ссылками проекты поисково богатеют, а "бедные" - беднеют. Так что продвижение идей в интернет-массы - дело далеко не простое.

2) Интернет как способ общения также имеет как весомые преимущества, так и масштабные недостатки. С одной стороны, в нем можно общаться а) письменно, б) голосом (Скайп), в) в видеоформате (веб-камеры), можно найти себе единомышленника, партнера для развлечений и даже вторую половинку - но только в том случае, когда человек по ту сторону монитора показывает вам свой реальный образ, а не одну из многочисленных масок.

Ложное ощущение защищенности ведет к вседозволенности и стремлению опустить других ниже плинтуса - отсюда сетевое хамство, троллинг и т.п. Ощущая себя вершителями чужих судеб, такие "герои" не понимают, что при этом теряют возможность распоряжаться своей собственной.

Как же сделать так, чтоб интернет стал для вас другом, а не врагом? Об этом я постараюсь рассказать в следующих постах.

19 сентября отмечается всемирный день смайла. Одни радостно отмечает это событие, другие яростно протестуют против "засилья непрямой речи" - кто прав, кто виноват? Думаю, и те, и другие - в зависимости от ситуации.

Смайлик, как ни крути, является инструментом, полезность которого напрямую зависит от правильности использования. Из того, что микроскоп малопригоден для забивания гвоздей, не следует, что он бесполезен в принципе  . Поэтому если для усиления эмоционального эффекта слов смайлик крайне уместен, то попытки заменить им слова не только бессмысленны, но и еще и вредны, ибо отучают думать

. Поэтому если для усиления эмоционального эффекта слов смайлик крайне уместен, то попытки заменить им слова не только бессмысленны, но и еще и вредны, ибо отучают думать  . Так что если вам нечего сказать, не клонируйте смайлики - одного будет более чем достаточно

. Так что если вам нечего сказать, не клонируйте смайлики - одного будет более чем достаточно

В свое время я выкладывал в блоге цикл из 5 постов про кору головного мозга. Спустя год с небольшим хочу дополнить демонстрацию еще одним наглядным пособием.